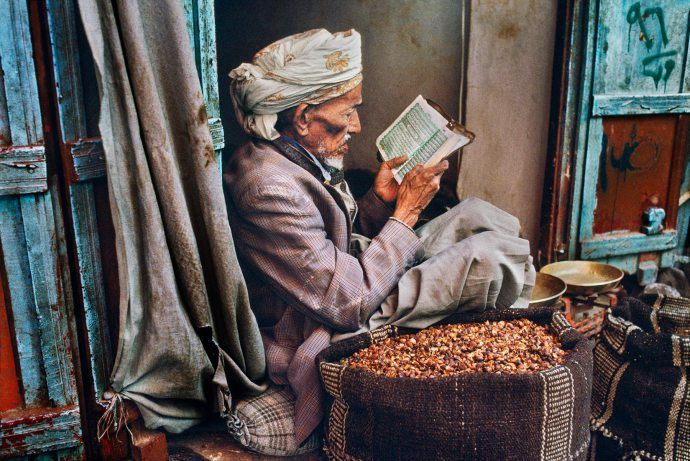

الجهر بالطاعات في زمن الجهر بالمعاصي «بين الإخلاص المشروع والرياء المذموم»

10 فبراير، 2026

منبر الدعاة

بقلم : د. ميرنا يونس

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

فقد كثُر في زماننا الجهر بالمعصية، حتى غدا بعض الناس يتباهى بها، ويكسوها أثواب “التحضر” و”الانفتاح”، ويجعلها عنوانًا للتقدّم والرقيّ، في مفارقةٍ صارخة لقيم الدين ومقاصده. ومع هذا الواقع يثور تساؤل مشروع:

هل الجهر بالطاعات في مثل هذه الأوقات محمود؟ أم أنه يدخل في باب الرياء المذموم المحبط للأجر؟!

أولًا: حقيقة الرياء المحبط للأعمال:

لا بد من فهم حقيقة الرياء وضابطه الشرعي، وفي ذلك يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين:

“وشوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصر، ومتى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة بين أن يطلع على عبادته أو لا يطلع، ففيه شعبة من الرياء، ولكن ليس كل شوب محبطًا للأجر ومفسدًا للعمل، بل فيه تفصيل…”

ثم بيّن رحمه الله أن السرور باطلاع الناس على الطاعة ليس على مرتبة واحدة؛

فالسرور المحمود هو أن يكون العبد قد قصد الإخلاص وإخفاء العمل، فلما أظهره الله للخلق، فرح بحسن صنع الله به، إذ ستر عليه القبيح وأظهر الجميل، ففرحه حينئذٍ بالله ولطفه، لا بثناء الناس ولا بمنزلته في قلوبهم…

أما السرور المذموم فهو أن يفرح العبد باطلاع الناس على طاعته لأجل المدح والتعظيم، أو لتحصيل جاهٍ أو منفعة، فهذا هو الرياء المذموم.

فإن قيل: فما وجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيسره، فإذا اطلع عليه أعجبه؟ فقال: “له أجران: أجر السر، وأجر العلانية”

فالجواب: أن الحديث ضعيف، وفسره بعض أهل العلم بأن معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير، لقوله عليه الصلاة والسلام: “أنتم شهداء الله في الأرض”

فإن قيل: فما وجه حديث أبي ذر، حين قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال: “تلك عاجل بشرى المؤمن” فأما إذا أعجبه ليعلم الناس فيه الخير ويكرموه عليه فهذا رياء.

ثانيًا: متى لا يكون إظهار الطاعة رياءً؟

يتبيّن من كلام أهل العلم أن إظهار العمل الصالح لا يُعد رياءً إذا كان القصد منه التقرب إلى الله تعالى، دون التماس ثناءٍ من الخلق أو طلب منزلةٍ عندهم.

بل قد يُستحب عند أهل العلم إظهار الطاعات إذا ترتب عليه نفعٌ متعدٍّ، كالحثّ على الخير، أو إحياء السنن، أو الاقتداء. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الزواجر:

“وقد يُمدح الإظهار فيما يتعذّر الإسرار فيه كالغزو والحج والجمعة والجماعة، فإظهار المبادرة إليه والرغبة فيه للتحريض بشرط ألا يكون فيه شائبة رياء … والحاصل أنه متى خلص العمل من تلك الشوائب، ولم يكن في إظهاره إيذاء لأحد، فإن كان فيه حمل للناس على الاقتداء والتأسي به فالإظهار أفضل، لأنه مقام الأنبياء ووراثهم، ونفعه متعدٍّ…”

ثم استشهد رحمه الله بقول النبي ﷺ:

“من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة”

وإذا نزلنا هذا التأصيل على واقعنا المعاصر، وجدنا أننا نعيش زمنًا انتشرت فيه الرذائل، واستخفّ فيه بحقوق الله تعالى، وصار الجهر بالمعصية علامةً – عند بعضهم – على التحضّر والرقيّ، بينما هو في حقيقته انفلاتٌ من القيم، وتيهٌ عن الفطرة، وانسلاخٌ من هداية الوحي.

والحقّ أن الحضارة الحقيقية، والرقيّ الصادق، لا يُبنى إلا على الالتزام بشرع الله، والتمسّك بقيم هذا الدين، لا على موائد العلمانية ولا على أفكار تُجرّد الإنسان من عبوديته لربه.

ومن هنا يبرز دور كل مسلم ومسلمة في الجهر بحبّ الدين، وإظهار شعائر الإسلام، وتعظيم الطاعة، وإحياء معالم العبودية، لا رياءً ولا مفاخرة، بل دعوةً وبيانًا وبلاغًا…

وعليه؛

فإن الأعمال الصالحة – واجبة كانت أو نافلة – لا يكون الإسرار فيها أفضل على الإطلاق، بل قد يكون الجهر بها أرجح وأكمل إذا اقترن بقصدٍ حسن، كالتعليم، والدعوة، والتأسي، وكسر هيبة المعصية، وإظهار شعائر الدين…

أما القول بأن الجهر بالطاعات أقل فضلًا من الإسرار بها على كل حال، فغير مسلم به؛

إذ ينتفي هذا الترجيح عند وجود مقصد شرعي صحيح، وهو متحقق في زمنٍ طغى فيه الباطل وارتفع فيه لواء المجاهرة بالمعاصي.

فطوبى لمن أخلص لله سرًّا وعلانية، وجعل عمله نورًا له، وهدايةً لغيره، وصدق الله:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾.

مجلة روح الاسلام فيض المعارف

مجلة روح الاسلام فيض المعارف